高分子材料与工程专业介绍

发布日期:2025-04-16

高分子材料与工程(本科) 学制四年 工学学士学位

专业简介:高分子材料与工程专业设置于2003年,2004年首次招生,每年招收全日制本科生80名左右。本专业已通过中国工程教育专业认证并入选山东省一流本科专业、山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目、山东省高水平应用型重点建设专业、山东省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划、山东省卓越工程师教育培养计划、山东省特色专业建设规划等。专业实施“卓越工程师教育培养计划”,结合国家和区域经济发展需求,以山东尤其是胶东地区的高分子产业群为实践平台,与烟台泰和新材、威海拓展纤维等行业龙头企业合作搭建协同育人平台,强化学生工程实践和创新能力培养,形成了对接新材料产业的人才培养模式。

主干课程:高分子化学、高分子物理、高分子化学实验、高分子物理实验、高分子材料加工原理与成型工艺、高分子材料分析测试与研究方法、材料科学与工程基础、高聚物合成工艺学、高分子材料与环境安全、高分子材料加工与成型实验、高分子材料分析测试与研究方法实验、合成纤维生产工艺学。

毕业去向:在高分子材料与工程领域从事科学研究、技术开发、产品与工艺设计、生产经营管理等方面的工作;部分毕业生读研深造。

培养目标:本专业致力于培养德、智、体、美、劳全面发展,适应区域经济发展需要,掌握高分子材料与工程及相关专业领域知识,具备高分子材料制备、加工及工程应用等实践能力,具有交流沟通与团队合作精神、创新意识、环保意识,具有职业道德素养和社会责任感,能够在高分子材料与工程领域,特别是高性能纤维及其复合材料、功能高分子材料方向从事科学研究、技术开发、产品与工艺设计、生产经营管理等方面工作的高素质工程技术人才。学生毕业5年左右,可达到工程师执业水平。

课程体系:本专业建立了以“OBE”理念为导向的课程体系。分为理论和实践两大模块,形成了基础知识、专业知识层层推进的格局,突出专业特色。注重学生工程实践、创新创业能力的培养,实行创新研究与就业创业为导向的分类培养。培养过程充分发挥学生的个性和特长,因材施教,按照通识教育、专业教育和拓展教育三个阶段进行培养。学生根据自己今后的发展方向和学习能力自行选择,进入创新研究方向学习的学生,在教师指导下制定科研方案,启迪创新思维,提高科研创新和解决复杂问题的能力,为将来继续深造奠定良好的学术基础。进入就业创业方向学习的学生,依托高分子材料与工程开放式综合实验教学中心和大学生创业教育示范中心,进行创业基地实训。并根据学生择业意向,进行企业实践锻炼,选聘对口企业导师,全程指导生产实践训练,逐步强化实践能力和解决复杂问题能力的培养。目前专业建成国家一流课程1门、省一流课程4门、省精品课程5门,在线开放课程12门,开发特色课程8门。

师资队伍:本专业拥有一支学历高、职称结构合理的教师队伍,专职教师中具有工程背景的达到70%。现有专任教师29人,其中高级职称17人,具有博士学位教师28人,入选教育部新世纪优秀人才支持计划者1人,山东省有突出贡献的中青年专家1人,山东省杰出青年科学基金获得者1人,山东省优秀青年科学基金获得者1人,山东省青年科技奖获得者1人。拥有山东省高校功能材料设计与合成创新团队、山东省高校青创科技计划团队等教学科研团队4个。

实践平台:本专业与烟台泰和新材、威海拓展纤维、烟台德邦、万华化学集团等高分子材料相关企业建有山东省高性能纤维及其复合材料协同创新中心、山东省吸附与分离高分子材料工程技术研究中心等4个省级人才培养平台,依托平台开展高性能纤维及复合材料制品、功能高分子材料设计合成与应用开发等实验和实践课程,形成了虚拟仿真与真实体验结合、基础规范操作与创新能力培养并重、实践操作与工程应用同步的实践能力培养模式。积极促进科研成果向经济社会效益和教学内容的转化,实现科研反哺教学。

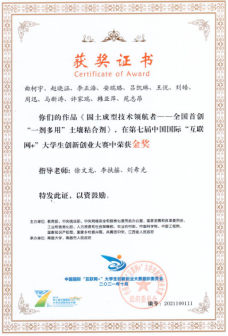

科研创新:本专业拥有超高分辨场发射透射电镜、转靶-X射线衍射仪、场发射扫描电镜、旋转流变仪、基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪、差热分析仪、核磁共振仪等6000多万元的科研设备,各类实验室120余个,总面积9600平方米,良好的实验教学条件,为学生科研创新活动提供了坚实的基础。本专业学生获国家级大学生创新创业训练计划50余项,获“互联网+”“挑战杯”等大赛全国金奖等省部级以上奖励100余项。

就业升学:本专业培养的毕业生基础知识扎实、实践能力较强、综合素质较高,深受用人单位好评。近三年,毕业生就业率保持在90%以上,平均考研录取率超过45%,很多毕业生考取了大连理工大学、吉林大学、南京航天航空大学、哈尔滨工业大学、中国石油大学(北京)、中国海洋大学以及中科院化学所等知名高校或科研院所的研究生。

专业介绍

专业介绍